17. Mai 2017

Varus-Stellung des Vorfußes

Muskulär bedingt oder falsch gedreht?

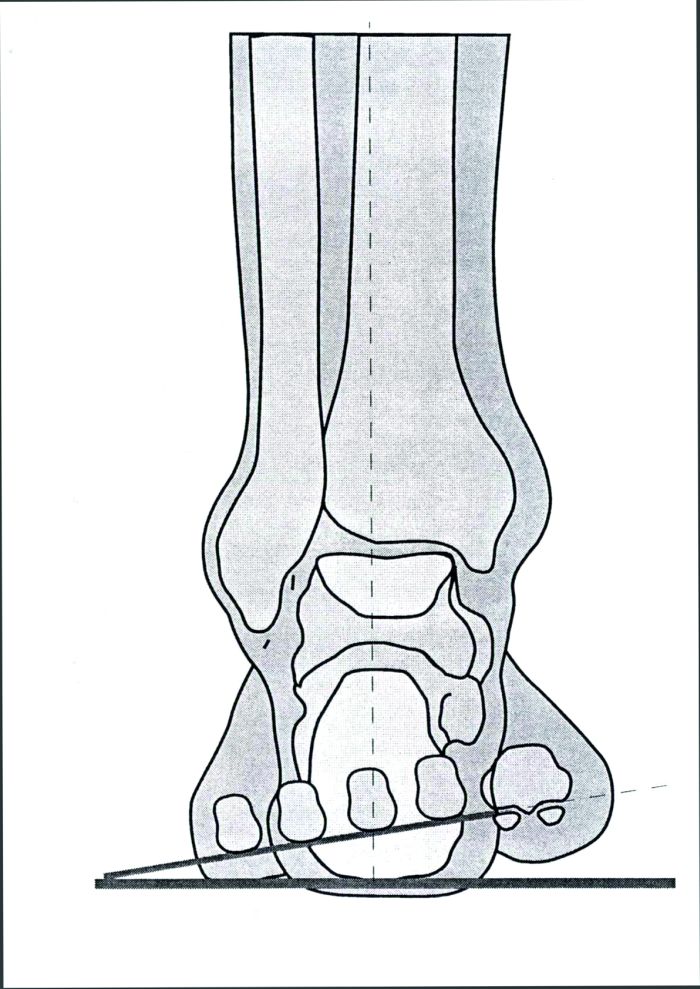

Die Varus-Stellung des Vorfußes entsteht durch eine nicht abgeschlossene beziehungsweise unvollkommene Drehung des Talus. Diese Begründung wird in neuerer Zeit angezweifelt. Klaus Grünewald stellt zwei Studien vor, die sich mit der Ursachenfindung erneut beschäftigt haben.

Grafik: Klaus Grünewald

1 Darstellung einer Vorfuß-varus-Stellung an einer Zeichnung des linken Fußskeletts. Ansicht von hinten (posterior).

Inhalt

Anmelden und weiterlesen

Neu hier? Schließen Sie jetzt Ihr Abonnement ab!

Mit einem Abonnement erhalten Sie Zugriff auf alle Online-Inhalte.

Sie besitzen bereits ein Abonnement?

Nutzen Sie Ihr Abonnement auch digital und profitieren Sie von der großen Fachartikelvielfalt . Der Zugang ist bei Ihrem Abonnement bereits enthalten und für Sie kostenlos.