21. März 2017

Biomechanik

Die Wirkung der Vorfußentlastung gegen Metatarsalgien

Bei Schmerzen im Vorfußbereich gibt es verschiedene Entlastungsmöglichkeiten. Klaus Grünewald beurteilt und beschreibt hier die Wirkung des Metatarsal-Polsters.

Grafik: Klaus Grünewald

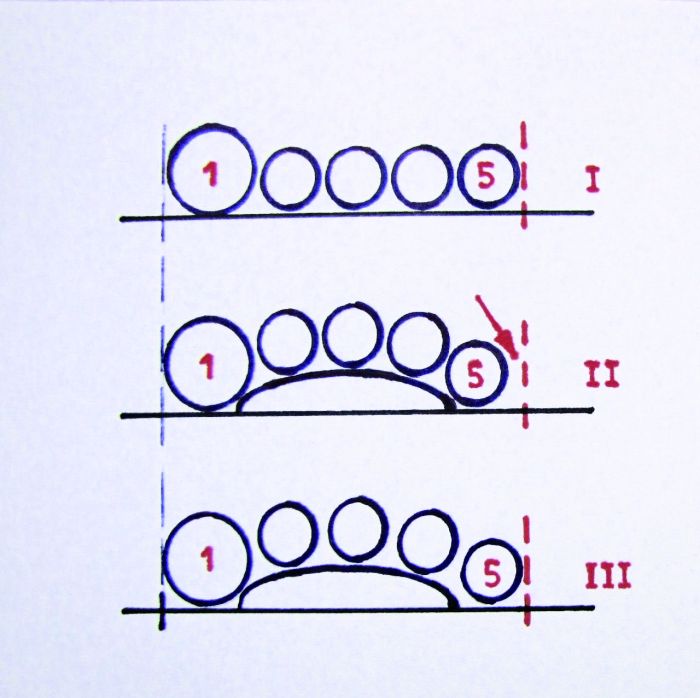

1 Lageveränderungen der Metatarsal-Köpfchen 1 – 5. (1 = Großzehe – 5 = Kleinzehe). Die obere Skizze I gibt die Lage der Metatarsal-Köpfchen unter normaler Belastung des Fußes wieder (alle Köpfchen liegen auf).

In der mittleren Skizze II ruft das Metatarsal-Polster ein transversales Gewölbe hervor ohne den Abstand der Metatarsal-Köpfchen zu vergrößern (roter Pfeil). Die untere Skizze III zeigt, dass durch das Metatarsal-Polster mehr Abstand zwischen den Metatarsal-Köpfchen entsteht.

Inhalt

Anmelden und weiterlesen

Neu hier? Schließen Sie jetzt Ihr Abonnement ab!

Mit einem Abonnement erhalten Sie Zugriff auf alle Online-Inhalte.

Sie besitzen bereits ein Abonnement?

Nutzen Sie Ihr Abonnement auch digital und profitieren Sie von der großen Fachartikelvielfalt . Der Zugang ist bei Ihrem Abonnement bereits enthalten und für Sie kostenlos.