25. Juli 2017

Behandlung des DFS

Das Entitätenkonzept

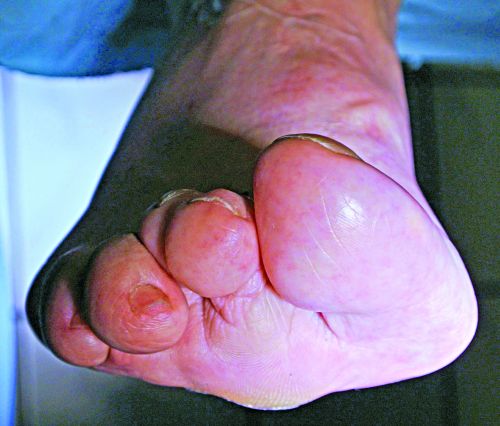

Die Lokalisation von Ulzerationen am diabetischen Fuß ist nicht zufällig und hat in der Regel biomechanische Ursachen. Anhand der Auswertung von über 10000 Falldokumentationen wurden 50 Stellen am Fuß bestimmt, an denen bevorzugt Ulzerationen auftreten.

Foto: Dr. Dirk Hochlenert

Inhalt

Anmelden und weiterlesen

Neu hier? Schließen Sie jetzt Ihr Abonnement ab!

Mit einem Abonnement erhalten Sie Zugriff auf alle Online-Inhalte.

Sie besitzen bereits ein Abonnement?

Nutzen Sie Ihr Abonnement auch digital und profitieren Sie von der großen Fachartikelvielfalt . Der Zugang ist bei Ihrem Abonnement bereits enthalten und für Sie kostenlos.