30. Januar 2017

Zukunftsträchtiger Markt

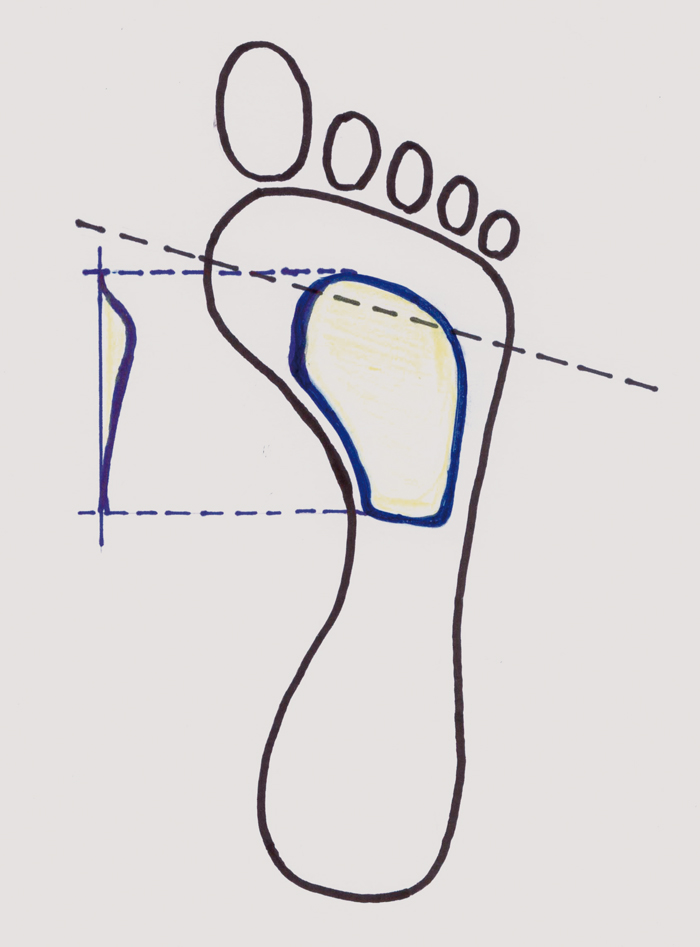

Beste Perspektiven für die Podologie?

Wer als Betriebswirt den Markt für das Heilmittel podologische Therapie analysiert kommt zu dem Ergebnis, dass es sich um einen ausbaufähigen und zukunftsträchtigen Markt handelt. Kaum der Hälfte der infrage kommenden Diabeteskranken wird eine podologische Therapie verordnet. Der im Jahre 2015 damit erzielte Umsatz von mehr als 170000000 Euro könnte also leicht verdoppelt werden.

Foto: tonefotografia/Adobe Stock

Inhalt

Anmelden und weiterlesen

Neu hier? Schließen Sie jetzt Ihr Abonnement ab!

Mit einem Abonnement erhalten Sie Zugriff auf alle Online-Inhalte.

Sie besitzen bereits ein Abonnement?

Nutzen Sie Ihr Abonnement auch digital und profitieren Sie von der großen Fachartikelvielfalt . Der Zugang ist bei Ihrem Abonnement bereits enthalten und für Sie kostenlos.